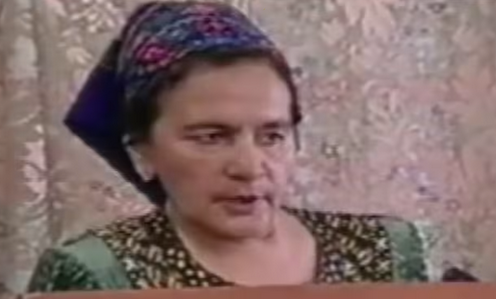

Comme le rapporte le Fonds turkmène d’Helsinki pour les droits de l’homme, Kurbanbibi Atadjanova, est décédée en septembre, dans la colonie pénitentiaire féminine de Daşoguz (Turkménistan). Elle était âgée de 78 ans, et avait occupé le poste de procureure générale du Turkménistan d’avril 1997 à avril 2006.

Kurbanbibi Sengrenovna Atadjanova est née en 1947 dans la ville de Tejen. Après avoir obtenu une formation juridique supérieure, elle est passée du poste d’assistante du procureur de district à celui de procureure générale du pays. En avril 1997, le président Saparmyrat Nyýazow l’a nommée au plus haut poste du parquet de la république.

Durant sa direction du parquet, Atadjanova a transformé l’organe de supervision en un système répressif. Bénéficiant de la confiance exceptionnelle de Türkmenbaşy, elle a mené des répressions à grande échelle que les défenseurs des droits de l’homme ont comparées aux persécutions de l’époque de Yejov et Beria. Les persécutions après la tentative d’assassinat présumée contre Nyýazow en novembre 2002 ont été particulièrement cruelles, lorsque des centaines de personnes ont été arrêtées.

Cependant, le 24 avril 2006, Atadjanova a été arrêtée directement dans la salle de réunion du cabinet des ministres. Elle a été accusée de crimes de corruption – treize maisons, une briqueterie, un moulin, un parc automobile, plus de six millions de dollars et d’autres biens lui ont été confisqués. Ensuite, elle a été privée de tous ses grades et récompenses d’État « pour avoir commis un acte déshonorant ».

En décembre 2006, Atadjanova a été transférée avec sa fille à la colonie pénitentiaire féminine de Daşoguz. Ironie du sort, elle s’est retrouvée dans la même prison qu’elle avait inspectée peu avant son arrestation en tant que procureure générale et dont elle avait qualifié les conditions de « station balnéaire ». Dans la colonie, elle était détenue dans un bloc isolé pour les proches des « ennemis du peuple ».

La colonie pénitentiaire féminine de Daşoguz est connue pour ses conditions de détention cruelles, où la torture, les passages à tabac et le travail forcé sont pratiqués. Selon les organisations internationales, l’établissement compte encore aujourd’hui plus de 2000 femmes détenues.